http://www.sciencehuman.com 科学人 网站 2015-07-07

5月24日,法国敦刻尔克,“冠鹫”号扫雷舰的残骸裸露在布赖迪纳海滩上,舰身被海藻和贝壳包裹。

5月21日,曾经参加过敦刻尔克大撤退的“小船”从英国驶回法国敦刻尔克参加纪念活动。

【编者按】

决定历史的一瞬是什么?

解答的关窍如同摩尔斯密码,我们只能根据规律去破译。

从1937到1945,我们追寻国内抗战史的目光,已历12期;从这一期开始,我们将关注投向1939年后波澜壮阔的世界战场。

我们重走70多年前亲历者的足迹,跨越欧洲、亚洲和美洲,去丈量战争的图景,去还原这场正义的和平,以及人性的光辉,这也是我们对二战的诠释。

1945年,死亡和暴力再次被牢牢锁住,每一位亲历者都是这密密麻麻锁扣中的一环。

在诺曼底的美军公墓,安息着漂洋过海来的年轻人;伦敦的博物馆里,坠毁的飞机残片被制成永久的纪念碑;敦刻尔克的海边,众人合唱的《马赛曲》响起,如同雪崩般扩散开去。

所以,未来的报道里,你会看到我们力图从世界反法西斯战场的史迹里,重新找寻有温度的印迹,从陌生名字、墓碑和纪念册里,捡拾诗歌戏剧一样的人生。

历史才是真正的诗人和戏剧家,套用茨威格的名言:没人能超越它。

这也就是我们为什么把二战国际报道的第一期留给敦刻尔克。因为短暂的撤退孕育着未来的胜利。

【启示录】

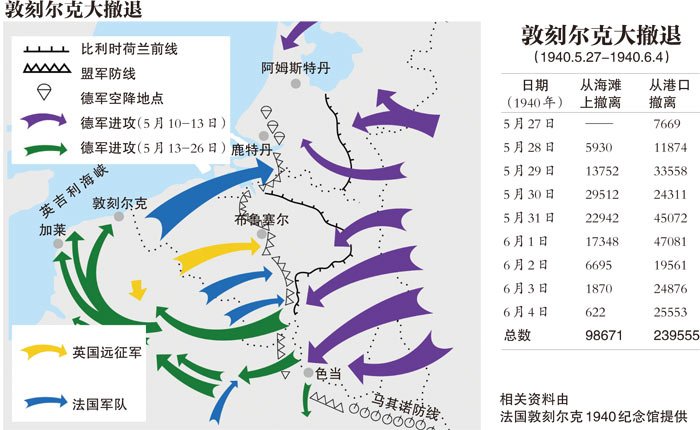

1939年9月1日凌晨,德国军队闪击波兰,第二次世界大战爆发。1940年,马其诺防线被突破,比利时军队投降,30多万英法联军全部集中在法国敦刻尔克和沿海港口,一场撤退行动开始。

在敦刻尔克大撤退纪念馆馆长卢西恩·贝恩看来,灰暗的战争岁月里,大撤退也是某种意义上的胜利。为了纪念敦刻尔克大撤退,巴黎曾举行一场花卉比赛,选出全法最美的玫瑰,这株玫瑰就被命名为“敦刻尔克”玫瑰。它闻起来有胡椒的味道,也有淡淡的清香。

“这是法国人民对待敦刻尔克大撤退的态度——它是成功的。”卢西恩·贝恩说。

此役过后,英法盟军实力得以保存,应对此后德军对英国本土发动的空袭,部分法国飞行员还及时弥补了英军飞行员数量上的不足。

在后来的5年里,这些保存下来的反法西斯力量前往北非、意大利、法国南部继续战斗。

1944年6月,盟军开辟第二战场,从敦刻尔克撤回来的33万多盟军士兵,又成为诺曼底登陆的主力,并汲取撤退时的经验,成功登陆。

敦刻尔克大撤退,已成为二战胜利的转折点,被历史所认可。

特约专家:法国敦刻尔克1940纪念馆馆长卢西恩·贝恩

2015年5月25日,凌晨4点,天还未亮,法国敦刻尔克港口仅有昏黄微弱的路灯,停泊在海港中的小船被夜色笼罩。

“弗莱德公主”号的船长,身形健壮的英国人丹尼·科林尔在甲板跳上跳下,检查各种设备。

一小时后,这艘船驶出法国敦刻尔克港口,载着包括新京报记者在内的6名乘客,重走敦刻尔克大撤退路线,前往英吉利海峡对岸。

75年前的5月底,“弗莱德公主”号和其他数百艘英国“小船”,在敦刻尔克附近的海面上穿梭,将被德军重围的盟军战士送到英军战舰上,继而撤回英国。

敦刻尔克大撤退被丘吉尔称为“奇迹”。

不到10天,超过33万名英法军人成功撤离法国。

【驰援】

轰炸每15分钟一次

“弗莱德公主”是5月21日下午6点抵达敦刻尔克港口的。

岸边,身着苏格兰短裙的男人奏起风笛,围观人群举起双手发出欢呼,老兵们努力从轮椅上撑起身体,移到围栏边探头观看。

这艘已有90年船龄的内河游轮,依然保留了“弗莱德公主”的名称,为科林尔家族所收藏。

为纪念敦刻尔克大撤退,“弗莱德公主”等48艘曾参与当年一役的英国小船,在这一天从英国各个港口驶向敦刻尔克,重演当年撤退一幕。

1940年5月底,被德军三面包围的数十万英法联军,在敦刻尔克的海滩上和附近港口等待救援。

英国新任首相丘吉尔指令:“海军部队应征集大量运输船只,时刻准备驶向法国沿海的港口和海湾。”

这项代号为“发电机”的撤退计划,由海军中将伯特伦·拉姆奇爵士奉命制定,打算在法国每天渡送1万人回英国。

10多天前,英法联军的境况还不至于这般。在法国助战的英国远征军,唯一的任务就是在法国北部挖战壕,他们有唱有跳,轻松度日。当时英国一度认为,德军突袭波兰后,不会再侵犯中立的比利时,战争结束了。

可到了5月中旬,德军出人意料地突破了马其诺防线,往西横扫欧洲大陆,撒网捕鱼般将英法联军逼到了法国北部海岸线一带。

“1940年5月27日,比利时被德国打败,缴械投降,法国人和英国人就决定撤退了。”蓄着山羊胡的法国老爷子卢西恩·贝恩指着老照片说。他是敦刻尔克唯一一家大撤退纪念馆——“敦刻尔克1940”的馆长。

数十万联军像罐头里的沙丁鱼一样挤在敦刻尔克市的一块小小的三家洲上,这是最后的庇护区域。他们幸存的唯一机会,是渡过西北侧的英吉利海峡回到英国。

德军的攻击没有停止。最糟糕的一天,早晨9点起,每过15分钟,上百架德军飞机就从敦刻尔克上空飞过,扔下炸弹。

如今的敦刻尔克和其他有着成片中世纪建筑的法国小城不一样,几乎见不到古老的砖结构建筑。除了城中心的钟楼和教堂外,这座城市的历史消失在75年前的弹幕中。

英军士兵詹姆斯·贝恩当年在海滩上待了整整三天三夜,这三天如同地狱。海滩一望无际,没有遮蔽物,为避免被流弹击中,白天,他同战友们拼命挖战壕,晚上,则将自己埋在沙子里,以减少炮弹的冲击。

形势危急,船只远远不够。英国海军部在沿海和泰晤士河沿岸征用船只,甚至广播呼吁所有有船的人驾船前往敦刻尔克。

撤退的第二天,驳船、拖船、货船、客轮、渔船、汽艇乃至私人游艇,纷纷出海驶往敦刻尔克。

联军撤退过程中,距港口仅10英里的德军先头部队却接到希特勒亲自下达的停止前进命令。

至今,历史学家对此依然有各种解读,很多人认为这体现了希特勒独断专横的性格。但詹姆斯·贝恩说,“太快了,他们(德军)前进速度实在太快了”,“这么快,他们不得不停下脚步调整一下。”

德军的暂停给了英法联军喘息的机会,“发电机计划”得以在敦刻尔克继续。

那几天入夜后,海滩上都有千万只“萤火虫”在夜空中飞舞——那是成千上万等待撤退的士兵在抽烟,烟头一明一暗。

5月28日,“小船”们陆续抵达的当天,有17804人撤离,比前一天多撤了整整一万人。

而撤离才刚刚开始,正如丘吉尔后来在演讲中所说:“我们必须在海滩上战斗”。

【花环】

“我们的青春结束了”

丘吉尔指的“海滩”,是敦刻尔克港以北的布赖迪纳海滩,它如今已成为度假胜地。

2015年5月24日中午,孩童与狗在金色沙滩上相互追逐,在海浪中嬉戏,一切宁静又美好。

潮水退去,一艘军舰的残骸在海滩上裸露出来,“冠鹫”号扫雷舰被海藻和贝壳包裹着,像一座黑色的礁岩。75年前,参与撤退的“冠鹫”被德军炸弹击沉,船上300多名年轻士兵,或死于爆炸,或葬身大海。

安吉拉·亚法凝视着“冠鹫”,在沙滩上放下一个精致花环,她拾起一枚贝壳,写下了一行字:“献给鲍勃和波特,谢谢你们”。

黄玫瑰和忍冬扎成的精致花环,是她特意从英国带来的,为的是纪念大撤退的参与者,其中包括她的父亲鲍勃·亚法。

大撤退时,鲍勃的角色并不起眼,他是战地临时医院从英国招募的男护士。这所医院当年就驻扎在布赖迪纳海滩中央,仅有两名外科医生,若干志愿者充当护士,除了救治伤员,还处理死者遗体。

安吉拉曾听父亲描述他刚到此地的情景,自凌晨4点半,鲍勃和同伴们开始在炮火和战壕中四处搜寻尸体,如此持续一整天。直到晚上8点,他们将遗体带往公墓安葬。

第一天,鲍勃的身体整天都在发抖——他从未目睹这么多的死亡。仅几天前,他还只是托基小城里不识愁滋味的少年。

但第二天,他已经很熟练了,带着敬意清洗尸体,掏干净死者的指甲,体体面面地,将这些素不相识的年轻人下葬。

情势危急,死者源源不断运来,护士们再没时间做同样的工作,死者被草草下葬,仓促间,有的甚至没有立下墓碑。

前线每天制造着死亡。老兵加斯记得,那时整座城市四处堆满了死尸,腐烂的味道弥漫其间。“这是死亡的味道,整个敦刻尔克都散发出这种味道。”加斯说,以至于40年后,他第一次重回这座城市,一度觉得又闻到了那股味道。

当年,鲍勃的另一项工作是爬进战壕里,去“挑选”看起来还能够存活的士兵,将他们运送到医院。医疗物质匮乏,伤势过重的士兵被放弃。

在一处沙丘旁,鲍勃找到了一对英国兄弟,他们分别跟老家的一对姐妹结了婚。他们其中一个已被炸弹炸成了碎片,另一个则痛苦地对鲍勃说:“我不想回家,我不想把这个消息告诉他的妻子。”

这让鲍勃备受煎熬,某天下午,他站在医院的走廊里,情绪一度到了崩溃边缘,忍不住放声哭泣:“啊,天啊,上帝,这就是我们即将面对的吗?是这样的吗?”

一旁的朋友劳伦斯冷静说道:“你知道吗,从到这的第一天起,我们的青春就已经结束了。”

这一天是1940年5月20日,距离鲍勃的20岁生日,只有10天。

【牺牲】

“靠勇气撑过三天”

安吉拉在贝壳上写下的另一个名字波特,是大撤退中“手雷”号驱逐舰上的一名士兵。安吉拉与波特的弟弟维克·维纳相识。

那年,维克和鲍勃一样年轻,他的任务是帮助海滩上的士兵登船,在布赖迪纳海滩上待了整整六天六夜。

1940年5月27日,英法联军士兵们将其称为“灾难的一天”,德国空军第2、3航空队大机队出动,对敦刻尔克港区和海滩进行轰炸,总共投下1.5万枚高爆炸弹和3万枚燃烧弹,敦刻尔克几乎被夷为平地。

如今,在纪念仪式上,伯恩茅斯敦刻尔克老兵协会的负责人、前英军无线通讯员阿瑟·泰勒坚持从轮椅上起身,蹒跚着往盟军海滩纪念碑献上花圈。人群中响起掌声,他眼泪夺眶而出。

当年,头上德国飞机掠过,但盟军登船队伍始终保持整齐,“是那些牺牲了的战士让行动得以成功。纪律、命运,这就是敦刻尔克精神。”阿瑟说。

维克看到哥哥波特所在的“手雷”号驶来,便跑去找他,就在此时,12架德军斯图卡轰炸机径直向“手雷”号俯冲而下,投下炸弹将其击沉。

在另一侧,“冠鹫”号的油桶随后被击中,船身瞬间被一团巨大的烈焰包裹。

一个月后,维克才知道,他的哥哥当时成功从“手雷”中逃出,却爬上了“冠鹫”,成为300多名青春定格的年轻士兵中的一个。

维克幸存下来,但他的母亲却不知情,在一天之中同时收到了两个儿子失踪的消息。

“巴吉”号,是一艘漂亮的木质货船,在重返敦刻尔克的纪念活动中吸引了大量公众。

1940年5月底,这艘原本运送水泥的大船船舱里挤满了英国士兵。

如今的“巴吉”号船员巴恩介绍,因为是老式木货船,“巴吉”空间大,可以承载300人。

撤退时,邻近的船只被击沉,冲击波和碎片击中了“巴吉”,船体开始漏水,“船上所有人都拼命用头盔往外舀水。”巴恩说。

“巴吉”上的船员和士兵们得以幸存,而其他货船则没那么幸运。

敦刻尔克港口纪念活动的展板上张贴着一张当年的报纸,其中一篇文章写道,一位名叫约翰·阿特金斯的15岁男孩,原本在货船上当厨子,1940年6月志愿随船前往敦刻尔克。他的父母收到了一封他最后的来信:“亲爱的爸妈,我们现在跟随着海军去法国,可能永远不会回来了。别担心。约翰。”

这名男孩消失在敦刻尔克的海港中,至今不知葬身何处。

861艘救援船只里,243艘葬身大海。但因为“小船”们的到来,1940年5月29日到5月31日这3天里,大规模的撤退得以继续。

“比起德军,英法军队没有多少重武器,只能说,他们靠勇气撑过了这三天。”卢西恩·贝恩馆长说。

6月4日,德国人攻陷敦刻尔克港口和海滩,除了看见遍布的尸体和被丢弃的装备外,一个人都没看到——盟军士兵成功撤回英国。

98岁高龄的维克·维纳颤颤巍巍走过这片海滩,止步在“冠鹫”残骸不远,凝视着安吉拉摆下的花环,却再没有走近。

“我们当时好年轻。”在清新的海风中,维克自言自语道。

【回家】

“我们将战斗到底”

2015年5月25日,在敦刻尔克的大撤退纪念活动接近尾声。

这天凌晨5点,天空开始泛白,敦刻尔克港的“弗莱德公主”号和另外3艘小船解缆,启动引擎,调转船头返航英国。

它们穿过两岸停泊的成群小船,城市从两边缓缓退去。抵达最后一道吊桥前,英国海军现役护卫舰也加入了它们的队伍。

1940年5月29日,撤退也是在清晨悄悄进行的。待到阳光出现后,德国轰炸机也会随之而来。但因大量“小船”加入撤退,当天全天,敦刻尔克共撤走了47310人,为几天来的最高纪录。

75年后,不再有德军轰炸机,最大的“敌人”,是英吉利海峡恶劣的天气。

“我们要沿着海流逆流而上一段时间,风很大,行程艰难。”驾驶舱里,船长丹尼·科林尔指着实时海流图说。

这艘原本只在泰晤士河上运载游客的高龄内河船很快颠簸起来,过山车般穿越浪尖与浪尖之间。

对讲机里传出声音,原本准备晚些出发的剩余小船,在刚驶出港口不久便折返——这样的天气,上了年龄的小船是吃不消的。

虽然英吉利海峡的天气是出了名的恶劣,但老兵詹姆斯·贝恩记得,在75年前的5月29日,他回英国的那一天,天气晴朗,阳光明媚,海面平静。

“都说大撤退是奇迹,我觉得另一个奇迹就是那天的天气。”詹姆斯说。

“弗莱德公主”在行驶8个小时后,大陆出现,此时海风平静,海水变成灰色。越往前,英国南海岸线标志性的白崖就越发明显。

1940年,詹姆斯目睹过这段白崖后,终于见到了阔别已久的家人,喝上了梦寐已久的英国红茶。

回到故乡的还有安吉拉的父亲鲍勃。他搭船抵达多佛后,被送上火车,累得昏睡过去,不知过了多长时间,醒来时,他已坐在了轮椅上。

加斯也抵达伦敦,多日不见的朋友带着他去酒吧为他接风,他却心情复杂。

“他们都把我当成英雄,可我自己并不这么看,我觉得我是一个逃走的人,是懦夫。”在纪念活动晚宴上,90多岁的加斯灌了几杯香槟后如此说道。

6月4日,最后26175名法国军人撤离敦刻尔克,满载法军的英军“布卡里”号驱逐舰是最后一艘撤离的船只。当天14时23分,英国海军中将伯特伦·拉姆齐宣布“发电机行动”结束。

同一天,丘吉尔发表了“我们将战斗到底”的著名演说,他提醒道:“战争不是靠撤退打赢的。”

老兵詹姆斯同样不认为这是一场胜利,对他来说,敦刻尔克大撤退“是溃败,也是奇迹”。

器与术

“小船”

敦刻尔克大撤退里的主角,是一支古怪的“无敌舰队”。

它由各式颜色鲜艳的小船组成,法国渔船、英国货船、运载乘客的内河游船,还有扫雷艇、驱逐舰。

它们名字各异,“闲日”、“科特林顿”、“弗莱德公主”,目的却都一样,就是在没有武装、没有护航的环境里,冒着硝烟烈火,在漂着沉船的海面,向前行驶着,将盟军士兵转运到大型船只或直接驶向英国。

在1940年的5月底,由于撤离紧迫,船只短缺,英法发动号召,召集小船们前来支援撤退,先后有693艘英国船只,和168艘法国、荷兰、比利时船只共861艘加入敦刻尔克救援队伍。

在历史记载中,它们被亲切地称为“小船”。其中最小的一艘叫“Tamzine”,仅有3米长,行驶靠船桨,被陈列在英国皇家军事博物馆。

如今,这些小船仍然保留着当年的模样和名字,由私人或协会收藏。维护它们需要极大的人力财力,但小船的拥有者说,这是必须要继承的纪念和荣耀。

新京报记者 金煜 朱柳笛 实习生 吴明敏 法国敦刻尔克、英国伦敦报道

摄影/新京报记者 薛珺

[新京报]