http://www.sciencehuman.com 科学人 网站 2010-05-11

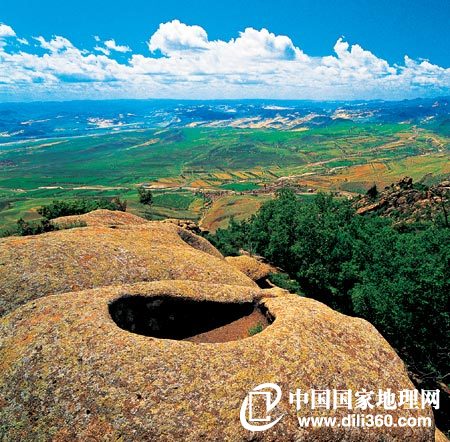

在内蒙古自治区克什克腾旗的大青山山顶,分布着如水缸一般的巨大岩臼。一个个岩臼口狭肚阔,内壁圆润。它们究竟怎样形成?众多学者对此有着不同的解释,有人认为岩臼是风化而成,有人认为是风蚀和积水冻融的共同作用,也有人认为是古冰川造就了冰臼。花岗岩上的岩臼就像是一只眼睛,默默地望向晴空。它身世的秘密,也许只有上帝才知道。摄影/杨孝只有上帝才知道。摄影/杨孝

【剪切线】这条冰川位于西藏林芝地区的嘎隆拉山口附近,由于冰川的侵蚀作用,两侧山体留下了一条笔直的“剪切线”。“剪切线”之下,植被全无,因此这条线也是冰川厚度的标志线,它说明冰川曾经达到过那样的位置。今天,冰川的厚度已经变薄,长度也缩短了,这也说明气候在向变暖的方向发展。摄影/单之蔷

【冰槽】四川甘孜藏族自治州的海螺沟冰川看上去有些“灰头土脸”,因为它的表面布满了两边山谷落下来的沙石。在冰川旁边的山体上,一条截面为半圆形的凹槽格外醒目,它无疑是冰川侵蚀的作品,但其形成的具体过程让人费解。不过,它倒是有些像冰臼,但也仅是一半,而且并不垂直于大地,只是斜斜地深入冰川之内。摄影/单之蔷

【磨光面】海螺沟冰川旁的这面石壁光滑平展,宛如镜面,这也是冰川的杰作。夹带沙石的冰川在缓慢的流动中与基岩不断挤压研磨,如同砂纸一样将致密的岩石打磨得平整光滑。若不是冰川中的沙砾或岩块棱角在岩面上刻画出一条条深浅粗细不等的条痕,我们很难相信这竟然是被石头和冰砾磨出的“镜面”。这样的“石镜”叫做磨光面,它是冰川曾经来过的重要证据。摄影/高新宇

冰川学家眼中的“冰臼”

这件事就这样过去了,但我记住了韩同林这个人,还有“冰臼”和“壶穴”这两个重要的概念。

后来一次在川藏线上,我们去西藏考察冰川。我和中科院兰州冰川冻土研究所的郑本兴教授坐同一辆车。郑本兴教授研究冰川几十年,尤其对古冰川遗迹研究最深,用力最勤。这一路基本上是在青藏高原上行驶,虽然川藏线穿过的地带只能算是青藏高原的边缘地带,主要是穿越岭谷相间的横断山区,路起起伏伏,但海拔多在3000米以上,有些山的垭口都在4500米左右。这一路能见到许多现代冰川,古冰川的遗迹就更多了。

车一出康定,就上了折多山。在一个山谷里车走起“之”字形的盘山路,远处的雪峰遥遥在望,雪峰下冰川清晰可见。忽然郑教授让停车,他说这里到处是古冰川遗迹,原来公路就修在古冰川留下的一条侧碛垄(由冰川输送的砾石泥沙堆积在冰川两侧形成的垄状地形)上。侧碛垄应该山谷两面都有,果然,对面山坡上一条侧碛垄映入眼帘。眼前的山谷宽阔平缓,横断面呈现明显的U字形,这是冰川侵蚀出来的山谷的典型特征,如果是河流切割出来的山谷,则断面是一个V字形。U字形谷中有一条小溪在潺潺地流淌,很难想象这条小溪能切割出这么宽阔的山谷。山谷里星罗棋布地散落着一些巨大的石块,这明显是古冰川运送来的,因为这些巨石是花岗岩,而两边的山是石灰岩构成的,说明那些巨石不是从两边山上滚落的,而明显是冰川漂砾。山谷两边的山峰间,能见到像圈椅一样的凹地,郑教授说,那是冰斗,过去一道支冰川曾从那里流出来,汇入主冰川。不过那可是很早很早以前,距今200多万年以来(所谓的第四纪),曾经有过几次全球气候变冷,发生过大的冰期有四次,最后一次大的冰期距今18000多年。那时候我眼前的山谷满是厚达几百米的冰川,冰川上堆满了砾石泥沙,缓慢地向前移动这里是一片冰雪的世界。如今,气候早已变暖,冰川不断地融化退缩,退到了远处雪峰下的冰斗里,剩下了短短的一段,像是一面瀑布挂在那里,冰川学家称那种形状的冰川为悬冰川。

我忽然醒悟到我们现在所在的位置曾经在冰川下。

出了康定,继续向拉萨前进,这一路上不断地看到古冰川的遗迹,可以说我们大多数时间都在古冰川曾经占据过的空间里行驶。我想象着整个山谷里都是冰川,我们像鱼儿在冰川下穿行。

一路上我们见识了各种冰川遗迹。路旁的山峰形态奇特,大多数都是棱角分明,如锥似剑。这是角峰,是冰川不断溯源侵蚀雕刻出来的。

雅拉雪峰的形状像刀刃。然乌湖中的小岛是冰川流过磨蚀出来的羊背石,这是冰川作用过的地区常见的一种石头景观,因为形如绵羊的背部而得名。在来古冰川我们看到了山谷两边岩石上被冰川磨出来的磨光面,光光的,好像被打磨过。

我们走进波密附近的倾多沟,冰川留下的遗迹处处可见,宽达几千米的U形谷就不说了,两边的侧碛垄竟然堆在了半山腰上,距谷底至少千米以上,难道当时的冰川厚达千米以上?我被昔日冰川的规模震撼了。

还有更神奇的冰川遗迹等待着我们,山谷里忽然出现了一片片圆锥形的丘陵,这是古冰川退却后,冰川上一个个冰面湖中的沉积物留下的遗迹。当地百姓说这是格萨尔的古战场,无数战士战死并埋葬在这里,那些圆锥形的土堆,就是他们的坟冢。想当初,这些沉积物呈漏斗状伏在湖底,冰川融化后,它们落下来呈圆锥形。这种冰川遗迹叫冰砾埠。

然而我们看到了这么多古冰川遗迹,偏偏没有看到冰臼。

这是我怀疑那些圆圆的石臼是冰川遗迹的一个原因。

记得在车上听到郑教授说起韩同林。说他在拉萨看到一块大石头上有几个洞,就说是冰臼。后来来了几个当地的藏民,一问那些坑洞是砸骨头砸出来的。(后来我问韩同林,方知事情并不是这么简单。原来是韩同林听说了德国冰川学家库勒看到一个废弃的台上有几个凹洞,认为是冰川作用形成的冰臼,中国的教授不同意,说这是砸骨头砸出来的。韩同林听说这个故事后,要去看个究竟,他去看了之后认为:是冰臼。

之后,又听到许多次韩同林的名字,他的名字总是和一些石破天惊的说法联系在一起,而且那些说法又和人们的常识相去甚远。比如他发表了一篇论文,论述了在第四纪青藏高原曾覆盖着一个大冰盖,后来他的说法越来越惊人,连北京西山、香山、十三陵等周边的山地也曾覆盖过冰川;再后来发展到连广东、海南这些地方也曾广泛地发育过山谷冰川。

就这样虽然没有和韩同林见过面,但是可以说已经和他很熟了。不过他在我的心目中已经被妖魔化了,听到了那么多关于他的故事,觉得他是一个固执己见的“科学狂人”。而且我觉得河里面那些石臼明明是河水冲出来,怎么他就把这些东西说成是冰川的遗迹呢?这不是明明白白的吗?关键是我怎么也不会相信冰川会覆盖到内蒙古、北京、河北、陕西、山西这些地方,更令人难以相信的是冰川怎么可能出现在广东、福建、海南岛这些亚热带甚至热带的地方?而且这些地方的海拔也不高,远远到不了发育冰川的高度。

总想去拜访韩同林,一直没有机会,这次我们杂志做全球气候变化的报道,我想起了冰川、冰臼这些全球气候变化的指示物。因此我们在全球气候变暖的讨论中,加入一篇报道:从冰臼之争看全球气候变化的不确定性。

忽然想起了那本书《发现冰臼》,想起了韩同林,因此决定去拜访他。

崂山曾经披冰挂雪,冰川纵横?

我在想这位我早已熟悉,却未曾谋面的人是怎样的一个人呢?可以说我是带着一系列问题来的,这些问题都带有挑战的味道。

尽管全球气候变暖的看法占据了主流,但今年的中国突然变冷,渤海结冰,新疆大雪。大自然总是不给一些专家面子,专家说暖,它偏冷,北京的3月也比往年冷得多。我们开车来到了韩同林居住的地方。

韩同林已经出来站在小区的门口迎接我们。一进家门,刚一落座,我就看到了茶几上一本精装的厚厚的书《崂山地质与古冰川遗迹》。啊?青岛美丽的崂山也曾披冰挂雪、冰川纵横?

“崂山也曾发育过冰川吗?”我问。

“这有什么奇怪的,崂山的冰川曾经直流入海,在海中可以看到巨大的冰川漂砾。海岸一带冰川推出来的石砾到处可见。”韩教授说。

我知道关于这个问题,也就是在第四纪以来中国东部中低海拔的地区是否发育过冰川,存在激烈的争论。我可不想陷在这里面,马上转变了话题。

“你画出了一张大冰盖的图,画的是第四纪早期,也就是距今200万—300万年,中国在大冰期的时候地表的状况。看你画的图,中国几乎都覆盖在冰下面了,仅有像塔克拉玛干、四川盆地、江汉平原少部分地方露出来,那人和动植物岂不灭绝了?”我抛出了第一个问题。

“不会的。虽然大部分地方都覆盖了冰,但海平面下降了一百多米,沿海的大陆架和浅海地区都露出来了,成了陆地。人和生物都向这些新露出的土地迁徙。”韩同林说。

他说的使我感觉人类和动植物就像上帝驱赶的羔羊,气候变暖,我们就被驱赶到高处,气候变冷,我们就被赶到低海拔处,甚至是原来的海底。

这又使我想起冰期、间冰期、海平面上升和下降都是研究冰川的科学家创造的新概念,这些概念很好地解释了人和动物的迁徙,以及人和动物是怎样布满大地的。在大冰期的时候,许多降水形成了冰盖、冰川被留在了陆地上,没有返回大海,因此海平面大大地下降,使得一些原来淹没在海水下面的陆桥露了出来,成了生物迁徙的通道,像白令海峡、台湾海峡等。

接下来韩同林给我详细地说明了他的观点:在距今约二三百万年的第四纪早期,全球气候曾发生过一次人类尚未完全意识到的惊人的降温事件,全球3/4的陆地被一片白茫茫的冰雪覆盖,在中国最南界直抵亚热带、热带的广东等地。

冰臼的大量发现,不但填补了距今约二三百万年第四纪早期的古环境、古气候的空白,同时还可以依据冰臼的特征和分布,重建古冰川作用的性质和规模。

许多科学家并不认同韩同林的这种观点,更有些科学家认为这是没有根据的猜测。

北方高原上花岗岩的挑战

1997年7月,北京酷热,韩同林和家人去“京北第一草原”——坝上避暑度假,来到了河北丰宁满族自治县喇嘛山风景区的佛珠洞。当他听说山顶上有9个传说中仙女沐浴的“天露池”时,一下子触动了他的心思,那会不会是冰川作用形成的冰臼呢?他爬上了山顶,果然那正是他心目中的冰臼。

媒体的报道,招来了更多的发现。随后在河北坝上、内蒙古赤峰市的几个地方都发现了所谓的“冰臼”,这些所谓的“冰臼”有一个特点,就是都在花岗岩的山脊和山顶上。

本以为这些在山顶上的所谓“冰臼”比在河谷里的“冰臼”运气会好些,不会招来更多的质疑,但不是这样。对于这些“岩臼”形成的原因,赞同冰川说的很少。我在专业论文网上搜索,结果找到了十多篇论文,支持韩同林“冰川说”的仅一篇,来自于中国石油大学(华东)的吕洪波教授等。

即使是支持“冰川说”的这篇论文,观点也与韩同林大不一样。韩同林认为冰川融水是从上面近乎垂直地落下,而吕洪波却认为水流来自冰下。他是这样说的:冰臼是冰川下的基岩被冰下融水流动时受到阻挡所形成的夹带着砾石碎屑的漩涡水流磨蚀而成。

我来到了中国地质大学,见到了田明中教授。他对克什克腾旗青山上的石臼提出了另外的形成原因。

“花岗岩很容易风化。如果由于某种原因,花岗岩上出现了一个小的凹处,这个凹处会因为积水等加速风化的速度,使凹处不断扩大。因为花岗岩内部的节理特殊,所以风化按圆形扩展。花岗岩中的主要成分是石英、长石和云母,石英虽然很坚硬,但是这三者组合在一起热胀冷缩的时候,各自的膨胀率不同,因此很容易就瓦解了。”

因此他对北方高原上那些“岩臼”(他称之为壶穴)的形成原因是这样说的:壶穴是花岗岩在受到水侵、冻融、风蚀、缩胀等外营力作用下,引起差异风化而形成的。

北京大学的崔之久教授也认为岩臼(他也称之为壶穴)是风化而成。不过风化的主要力量不是物理的,而是化学的,是盐风化。花岗岩中的盐不断析出,结晶、融化反复进行,瓦解了花岗岩内部的结构,使风化速度加快,造就了岩臼。

韩同林把冰臼的存在看作是证明大冰盖存在的最有力证据,但许多科学家根本就不相信冰臼今天还能存在。

大部分科学家都认为即使冰川在山顶造成了“冰臼”,但是经过200万—300万年的时间(韩同林认为在距今200万—300万年的第四纪早期形成了大冰盖),那些冰川覆盖过的山顶早就被侵蚀剥蚀平了。

我记得著名的地理学家黄秉维先生写过一篇《自述》,在这篇文章中,他回顾自己从事地理研究60年的经验时曾说过这样一段话:“大的地势起伏往往决定于内营力的作用,但这应当是上新世以后发生的。以地史来衡量,剥蚀作用相当迅速,中新世以前,内营力所造成的地形,不应当到今天仍然存在。目前的起伏应当是晚得多的内营力的结果。”

我想虽然黄先生所说的上新世比韩同林说的第四纪早期早,但道理相同,即二三百万年前即使有大冰盖,到今天大冰盖所在的大山应该早被夷平了,地上的所谓冰臼还会存在吗?冰臼一定是离现在不远的过去形成的。

但是韩同林对剥蚀的速率等有他自己的一套看法,因此得出不同的结论。

他讲了在办公室做实验的故事

如果韩同林所说的冰臼,就是出现在北方寒冷地区的山顶上,相信人们很难反驳他。因为至少河流派主张岩臼是由流水造就的,但那些岩臼在高处,水怎么能到山上。

但是韩同林不满足于此,他又把他的冰臼发现推广到了河谷里。在全国各地的一些河谷里,韩同林陆续发现了一些冰臼。这立即引发了不同的意见,不仅仅是专家,就连普通的百姓也觉得他说得离谱。持不同看法的人认为那些河谷里的岩臼,就是河水中的漩涡夹杂着砾石磨出来的。

但是韩同林不惧众说。

我说:“河流中的瀑布和跌水下面都有一个深潭,这说明河流能够造就岩臼。”

他说:“我不否认瀑布和跌水能造就岩臼,因为那也是垂直下落的水流,与冰川中从裂隙中下落的水流一样。但是我说的冰臼都是在河谷的平坦之处,没见上面有高坎和陡壁,也没有垂直下落的瀑布,为什么会有一些岩臼呢?”他问道。

“河中的流水受到阻挡,会改变流向形成漩涡。漩涡夹杂砾石泥沙旋转,对河床下基岩研磨造就了岩臼。”我说。

他说漩涡不可能研磨出岩臼。他站了起来,激动地拿起一个玻璃杯子做起了实验。水冲下去,茶叶飞舞,但水流不是绕着杯壁旋转,而是像倒置的礼花从下向上连续不断地翻起。

“看到了吗?这就是滚流,不是涡流。只有滚流才能不断地向下冲击侵蚀底下的基岩,只有向下的冲击力,才能造就越来越深的洞。”他边倒水边说。忽然他好像想起了什么,原来是一个例子。“与滴水穿石一样,但不是一滴水而是一股从高处跌下来的水流,那力量很大,考虑到加速度,力量更大,还夹杂着冰块、砾石等碎屑物。”

“而河流的漩涡产生的涡流是循着水平方向旋转着,这样只产生水平方向的离心力,就像你用一根绳子拴着一块石头旋转,你能感受到一股离心力让石头要沿着水平方向飞出去,但没有感到向下的力。同样在水里,涡流不产生向下的力,漩涡的中心是堆积区,不是侵蚀区,漩涡怎么能侵蚀出一个岩臼呢?”

我忽然想起了黄河壶口段曾经干涸,露出河床,河床上面有很多岩臼,也想起了李世杰教授的话。因此我问韩同林:“黄河壶口瀑布曾经断过水,河底露出来了,那上面也有许多岩臼。你怎么解释,难道说冰川曾经覆盖过壶口瀑布?”我以为这是致命的一击。

“当然,那些岩臼就是冰臼,是冰川造成的。我去过黄河壶口瀑布那里,看到了那些壶穴都在瀑布下面主河道的两侧,那不可能是水冲击而成。”

我紧接着又抛出一个问题:“既然冰臼是冰川造就的,那么为什么在现代冰川地区没有发现冰臼?”

韩同林说:“现代冰川正在运动,这不能造就冰臼,我说的冰川造就冰臼,是在冰川的退缩阶段,在退缩阶段,冰川运动极其缓慢。还有现代冰川退缩以后基岩被大量的冰川融化后留下的冰碛物掩盖,因此不容易找到冰臼。但并不是绝对找不到,国外就有一些在现代冰川区发现的冰臼。”

我问:“即使那些冰臼是冰川造就的,但是河谷那些冰臼为什么没有被河流侵蚀削平?”我觉得这是一个他很难回答的问题。

“前面已经说了,冰川消退后,河谷里堆满了冰川留下的冰碛物,掩埋了冰臼,也保护了冰臼。只有到后来间冰期气候变暖,河流发育,河流的侵蚀力量把这些覆盖在冰臼上面的物质慢慢地不断地剥蚀送走,才能使冰臼露出来。”没想到他很容易地就回答了我。

“为什么他们不去做做实验,哪怕用个杯子做个试验也好。”他说,“我是做过实验的,我在办公室用了两个水桶和澡盆,再用一个水泵抽水,还用石膏代替岩石,先模仿冰川融水从高处落下,结果第二天就出来了,就像我预料的那样,石膏做的岩石上出现了一个‘岩臼’,我接着模仿河流中的漩涡,但是怎么也冲不出一个‘岩臼’。”他讲了在办公室做实验的故事。

我对此还是不相信,因为毕竟他用作实验的材料和实验的过程与实际的过程差别太大。但是我真的希望有人做一个严谨的实验,看一看河水中的漩涡到底能不能冲出“岩臼”来。

两教授的家乡都发现了岩臼

一个拒绝叫“冰臼”

一个欣然称之“南国冰臼公园”

想起张文敬教授,想让他对冰臼问题发言。他说,他写过这方面的文章,可以给我们发过来,其观点都在那文章中了。

张文敬教授,中科院成都山地灾害与环境研究所的研究员,与冰川打了二十几年的交道,在贡嘎山站从事冰川研究工作15年。

正巧,四川的成都商报2009年11月9日发表了一篇报道“广元发现第四纪冰川遗迹”,文中说有“冰臼之父”称号的韩同林先生在四川广元市利州区宝轮镇发现大面积的“冰臼群”。

张文敬教授的家乡正在广元市,看了这篇报道,张教授忍不住发言了。

他问道:“为什么在现在就有冰川的地方发现不了冰臼?中国的现代冰川分布很广,有各种类型的冰川,在珠峰、希夏邦马、天山、祁连山、横断山有许多现代冰川,为什么那里没有冰臼?”

张文敬说:“什么是真正的第四纪古冰川遗迹?那就是今天在四川海螺沟冰川及其他冰川谷地举目可见的金字塔般的‘角峰’;与切菜刀酷似的‘刃脊’,冰川两侧的谷壁布满擦痕的‘磨光面’;还有就是矗立在冰川两侧和末端像巨型推土机推出的‘侧碛垄’和‘终碛垄’;更有小如背篓、大如房屋的冰川漂砾;还有明显呈‘U’字形的与河流切割成的‘V’字形有很大差异的谷地”在这里张文敬认为冰川遗迹是这些,简单地说,就是角峰、刃脊、擦痕、磨光面、侧碛、终碛、漂砾、U形谷等,他没提冰臼,看来他认为冰臼作为古冰川的证据不典型。

张文敬说:“第四纪古冰川的真正遗迹在整个广元到米仓山是根本就不存在的。原因很简单,因为米仓山的最高峰——光雾山的海拔高度才2507米!中科院院士、中国‘冰川之父’施雅风先生在他的《中国第四纪冰川与环境》一书中以大量的科学证据已经证明了在中国东部海拔2500米以下的地区是不存在古冰川的。”

张文敬说所谓冰臼,是流水裹挟着砾石对河床基岩进行“旋蚀”而成,所谓“水冲石转,石旋坑成”。最后张教授动了感情:我是广元人,我不希望家乡出现根本不可能存在的什么冰川地质遗迹。无论南江光雾山的十八“月潭”、旺苍汉王山附近的十八“龙潭”,还有广元利州宝轮镇的“天砚”,它们都是地质地理景观中的珍品,千万千万不可冠以假冒伪劣的“300万年以前第四纪古冰川遗迹”的帽子!因为这些美丽神奇的壶穴潭池景观是有灵气的,当它们被亵渎时一定会回讽道:“我本巴山夜明珠,何必借光桐油灯!”

不知这些地方是否听取了张教授的劝告。不过一些地方把这些美丽的月潭、天砚、龙潭等景观改称为“300万年以前第四纪冰川的遗迹”,招来了游人,创造了收入。

巧得很,韩同林教授的家乡在广东揭西县,在那里的一条河谷——石肚溪里也发现了“冰臼群”,这还是韩同林回家乡时发现的。他在那里找到了350多个冰臼,还说同时发现了分布面积达几千平方米的冰川漂砾、石海、冰碛物堆积等,能证明这里曾经有冰川来过。当然他的这些发现,许多人认为是天方夜谭。不过由此韩同林开始了在南方发现“冰臼”的历程。

接下来他宣布在广东韶关丹霞山、饶平青岚溪、丰顺龙鲸河等地发现冰臼,甚至在热带的海南岛路平南圣河也发现了冰臼群。

有意思的是,广东饶平的青岚溪上游的河谷中分布着大大小小无数的韩同林教授所说的“冰臼”,当地百姓称之为“厕潭”,因为其形状与当地厕所中的“便坑”很相像。自从韩同林教授在此发现“冰臼”后,当地有商业头脑的人,立即把这条河的“厕潭”区域命名为“南国冰臼公园”,并将其开发成旅游区,当年就吸引了数十万人前去游览,收入颇丰。

两个教授家乡的“岩臼群”有着完全不同的经历。我觉得有意思的是,同是溪流里的“岩臼”,为什么四川人称之为“月潭”、“天砚”,而广东人却呼之为“厕潭”呢?为什么一个往天上想,一个向人间思呢?为什么四川人拒绝“冰臼”说,哪怕它能招来游客?而广东人听说是古冰川的遗迹,就立刻打出“南国冰臼公园”的招牌,大赚其钱,而不质疑炎热的广东怎么会有冰川流过呢?

到底应该叫什么:壶穴?冰臼?岩臼?

写这篇文章时,我感到最棘手的是名称问题,内蒙古克什克腾旗青山上花岗岩上的岩臼,有人叫“冰臼”,有人叫“壶穴”,有人叫“风蚀穴”,有人叫“花岗岩岩臼”其实他们说的是同一个东西。

这些称呼中,只有“花岗岩岩臼”这个称呼是中性的,它是以构成的材料来命名的,其他三种都是从成因的角度命名的。虽然壶穴似乎是从形态来命名,其实不是,因为这个词早就被词典定义为河流中被水流旋蚀成的石洞了。主张称之为“壶穴”的人,都是认定流水的涡流旋蚀是成因。

我们都知道壶是什么,壶的外形特征肚大、口小、底平。臼是什么呢?有舂米用的木臼,有捣蒜用的石臼,臼的形状也是肚大、口小、底平。壶接受水的倒入,是温和的;臼无论是捣蒜还是舂米,接受的都是强烈的冲击。

当某一专家把这种岩石上的凹穴称为“壶穴”时,他已经有关于这种景观与壶联系起来的领会和把握了,他已经沉浸在水流冲进壶中的意境中了。同理把这种凹穴称为“冰臼”的某个专家,早就对这种凹穴有所想象,有所期待了,他想象着从冰川裂隙中高高跌落的水冲向冰底的岩石,因此语言是先行的。这里所说的语言不是我们嘴里说的那些话,而是我们没有说出的指示我们怎样说和听的那套由文化决定的东西。

那么这种景观到底应该叫什么呢?叫“壶”还是“臼”,还是其他。似乎不应该用成因来命名,因为成因是有争议的,是主观的,是猜测有待验证的。应该从形态入手。

其实用“壶穴”这个词来命名这种景观很好,很形象。但是遗憾这个词早已被赋予了意义,已经不中立了。

当我正在为“壶”这个词烦恼时,我看到了德国哲学家海德格尔在《物》这篇文章中关于壶的论述,他追问壶的本质是什么。看后大有收获。将其内容简述如下:壶的本质不在于壶壁和壶把是用什么材料构成的,而在于壶壁围拢的“虚空”,也就是“无”。而科学往往忽略这虚空,对于“无”科学无法把握,因为无法将“无”对象化。这“虚空”和“无”的作用,是承受和保持,承受什么呢?承受水和酒。承受为的是倾注,这倾注可以理解为赠品。水来自于泉,泉水在岩石上汩汩地流注,岩石相属的大地蛰伏着,承受着天空的雨露和阳光,在泉水中大地与天空同在;酒酿来自葡萄,葡萄植根于大地,受惠于阳光雨露之哺育,酒中也有天空与大地的联姻,因此在壶的本质中有天空居留。水馈赠与人饮用,息渴、爽神、成宴;但酒有时也用来敬神,因此在壶的倾注中,天地人神在此延留。这四者因壶的倾注赠品而来,却不为占有而纷争,为共享这一赠品而相亲信。在壶流注的赠品中,同时栖留着天空与大地,诸神与人类,这四者相互归属,本为一体。壶之为壶,在于它有所赠予。壶之为壶,在其赠品中成其为本质。在赠品中聚集着天、地、人、神。海德格尔认为这样才道出了物的本质。海德格尔还从古德语中,挖掘出“物”的本意就是聚集。

我理解上面说的壶的“空虚”和“无”,是象征性的,可以推及其他各种客观事物。科学总是问物是“什么”,海德格尔说,这一问,就把一个切近身边的物推向远处了。物被当做对象予以表象,物就隐没消失了。物当然可以被当做一个具体的“什么”,但是“什么”绝不是物的本性;实际上,从根本上讲,物就是一“无”,但这一“无”却集“天、地、人、神”于一体。

由海德格尔对“壶”的剖析,想到了眼下我面对的这场“壶”与“臼”的争论。按照海德格尔的说法,科学总是问“这是什么?”在这种追问中,物消失了。我们看到海德格尔对科学是持怀疑态度的,他不是看不到科学的强大,而是认为这种强大并没有使人活得更有意义。在科学的追问下,我们可能会得到一个个“这是什么”的答案,比如这个岩臼是冰川造成的,这个深潭是流水造成的。这种答案能给人生带来幸福吗?能为人生添加意义吗?

这岩臼本来在当地百姓的心目中,是很有意义的,是他们人生的安慰。这些岩臼,他们叫做潭,这些潭千百年来有故事传说在流传,故事中有天,有地,有人,有神。这从这些潭的名称就可以看出来,如他们称之为仙女潭,是仙女下凡洗澡的地方;他们称之为天砚,是天然的砚台;还有王母娘娘的养鱼池等。这些称呼不正是海德格尔所说的聚集了“天地人神”于一体,让天地人神在此逗留,在此相聚吗?

然而今天科学来了,科学已经取得了霸主的地位,“月潭”、“龙潭”、“天砚”、“王母娘娘的养鱼池”这样的称呼已经受到了挑战,科学非得探索点儿什么,非要问“这是什么”,这似乎是天经地义难以阻挡的。

那么我们能不能允许“月潭”、“龙潭”、“天砚”、“王母娘娘的养鱼池”这样的称呼依然存在,我们也不要非得让人们接受“冰臼”、“壶穴”、“风穴”、“风化穴”这样颇有争议的称呼。我们给它一个中立的称呼,称其为“岩臼”吧。

【中国国家地理网】